近期关注了FT中文网站开辟的人口专栏,发现有许多精彩观点,这是一个很好的对话平台。因为人口的基础性和重要性,不同专业领域学者全面深入地讨论人口问题是非常必要的。不过,既然主题是人口,那么应该有一些人口共识以便于在一个平台上对话。这些共识(公共知识)包括人口统计指标的正确理解应用以及人口自身变化规律的了解。

我同意叶檀女士关于当下中国“人口与制度是决定中国未来走向的两大关键要素”的判断,但是对于中国人口问题,充满着诸多误读误解,非常有必要从人口学的角度重新梳理和解读。

一、人类人口变迁简史

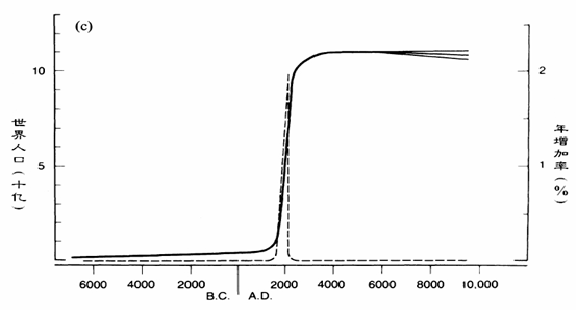

西方学者琼斯·梢克(Jonas.Salk,1985)早年从超长期历史视角把20世纪的人口爆炸视为分断人类史的大转折点。在他研究的超长时间段即过去8000年及未来8000年(见图1)中,20世纪的人口爆炸时期是非常短暂的,但对于人类社会的影响却是空前的。在漫长的人类前一个时代,人口一直在高水平的出生率、死亡率的秩序中维持了一个平衡,在经历了20世纪的世界人口爆炸之后,人类人口历史将转入一个新的时代,人口也将会在低水平下的出生率、死亡率的秩序中维持平衡(发达国家和部分发展中国家如中国已经进入了低出生、低死亡水平下的平衡)。从超长期历史视角我们看到了过去与将来人类人口变迁的轨迹。

为何有20世纪世界人口巨变,这源自于人口转变(demography transition)。人口转变是指人口由高出生率、高死亡率转向低出生率、低死亡率的过程,而人口转变背后是工业化、现代化。因此,18、19世纪西方发达国家的人口伴随着工业化进程率先发生了转变。

20世纪二战以后,广大发展中国家纷纷摆脱殖民统治走向现代化之路,加持着“后发优势”,其人口转变有了与传统发达国家不同的特点。所谓“后发优势”是指发展中国家可以直接学习、利用和接受发达国家的经验和先进技术。由于人类总是渴望健康与长寿,所以,西方先进的医学技术和公共卫生的发明成果很快传到不发达地区,并使其人口死亡率比早期历经现代化的国家迅速的多。例如,“在毛里求斯,死亡率从27‰降到15‰也只花了7年的时间,而英格兰和威尔士却为此花了100年的时间。”(卡洛.奇波拉,1993,p77-78)。由于20世纪后半叶世界人口变化由占70-80%发展国家的人口转变所主宰,而相对于死亡率的迅速下降,其生育率的转变显得迟缓滞后,因此,20世纪人类人口出现了空前绝后的人口增长高峰,出现了空前绝后的人口大爆炸,这是人类发展史上重大转折,这是发展中国家这种人口转变的必然结果,也是人类社会发展发展的必然结果。

当今世界人口正处在人类史上转折时期,中国作为世界第一人口大国更是如此。超长期历史视角的人口研究不仅让我们看到了人类史上人口变迁的规律,同时也让我们认识到20世纪、21世纪人口巨变在人类超长历史上的重要地位。

二、误读的中国人口转变历史

19世纪初期,马尔萨斯在其后再版的《人口论》中利用全世界各地的资料,以支持他追求的普适性的观点。马尔萨斯认为,饥荒是“对中国人口来说所有积极性抑制中最强有力的”。因此,中国的人口体系是以积极性抑制为主导的。中国历史人口是马尔萨斯东西方二元人口平衡模式中的一个典型东方代表,是以饥荒、动乱、战争等因素平衡的人口。

20世纪80年代,学者何清涟(1987)借用马氏人口原理重新审视了我国近代人口变迁。她认为,中国近代史中各种动乱,并非只是阶级斗争的历史,也是人口与资源平衡关系打破之后所引发的社会动乱;各种社会矛盾的背后,都隐藏着人口和资源比例失调这一人和自然的矛盾。可以看出,叶女士有关中国近代人口史解读延续了马尔萨斯的人口观。

对于马尔萨斯人口论,尤其是对中国近代人口变迁的解释,何炳棣先生(1953)认为,看待中国近现代人口,要将所有重大的经济和制度方面的因素结合起来,这些因素对人口变迁有重要作用,且在各个阶段都不相同。因此,在各个阶段独特的事实和因素得到考证之前,不能随意运用人口原理。李中清、王丰(2000)也系统全面地批驳了马尔萨斯的观点。李、王二人认为:中国的历史并不是一个生育无节制、饥荒频繁、死亡严重,如马氏所说:“以现实性抑制为主导”的社会。

固然不同学者的学术立场会对相同的历史做出不同的结论,但对于历史人口变迁,至少有两点是清楚的。其一,由于不存在现代统计制度,所以,并不存在现代意义上的全局性或具有代表性的人口调查数据。正因为只拥有局部的或有限的数据,所以才有了不同社会侧面的观察和不同观点的争论;其二,由于中国还处于农业社会,其人口变化还是处在高出生高死亡阶段,也因此,中国近代历史上不可能出现人口转变意义下的“人口激增”过程。

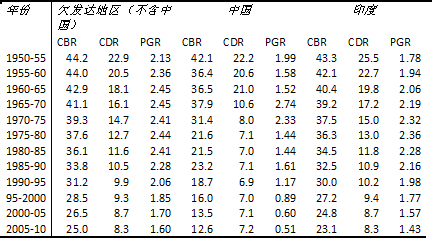

对于新中国以后的人口变迁,不少人都有着严重误读,广为流传的看法是这样:20世纪50、60年代“人口爆炸”是毛泽东批判马寅初的结果即“错批一人误增三亿”,以及学习苏联英雄母亲鼓励生育的结果,并由此带来了人口负担。其实,1949年新中国成立以后,中国人口如同其他发展中国家一样,走上了工业化、现代化之路,人口也随之进入了转变时期。由于新中国成立以后全民医疗的“赤脚医生”制度使得全民人口健康素质得到了极大的提高,使我国人口较之一般发展中国,除三年困难期之外其死亡率下降的更迅速、更稳定(见表1),中国人口像所有发展中国家人口转变一样在其初期出现了“人口爆炸”,显然,这是人口转变过程中死亡水平迅速下降的结果,而不是鼓励生育的结果。

对于同样数据,叶女士却有着不同的解读。固然我们并不否认前30年我国在许多领域存在着重大失误,但是,人口学上死亡率从高水平迅速下降的社会意义必须得到正确的解读。事实上,当高死亡水平迅速下降时,如22‰下降至7‰,最受益的人群是婴幼儿。同期,我国婴儿死亡率由200‰迅速下降到了50‰以下,这是新中国社会发展最惠民的统计事实。与旧时代相比,生育水平并没有变化,所不同的是,新时代婴幼儿存活几率大大提高。庞大的50、60后受益于那个死亡水平速降的时代,因此,“人口爆炸”是那个时代健康医疗等公共政策惠及到千家万户的结果,是社会发展的标志。同样,纵向评价人口变化,不难发现前30年的人口能量积累,在邓小平改革开放的条件下彻底释放出来了,创造了后30年举世无双的伟大成就,也就是说,后30年的改革开放伟大成就恰恰是由那个被视为“包袱”的“人口爆炸”50、60、70后作为主力军所创造的。

三、“污名化”的流动人口超生

很长一段时间,我们都把流动人口与超生群体划等号。自上世纪90年代小品“超生游击队”上演之后,超生游击队就成了流动人口的代名词,这顶帽子一戴就是二十多年,而且还有学者和官方时不时地举出例证强化这一“刻板”印象。这种刻板印象认为,由于对流动人口缺乏有效的管理手段,城市不仅没有成为限制流动人口生育的现代生活天地,反而成为他们“超生”的隐蔽所,流动人口被认为是逃避计划生育责任的群体,是超生现象的主体。

为了说明流动人口的超生事实,叶女士文中使用了2007年国家人口计生委做了一项关于流动人口生育的调查数据。这项调查结果被官方和媒体广泛传播使用。调查结果的内容是这样显示的:目前全国流动人口规模已经达到1.5亿,超过全国人口的1/10,70%以上是生育旺盛的育龄人群,全国流动人口违法生育占50%-80%,福建占70%,而在人口大省安徽,流动人口的超生已超过60%。

或许,因为调查由权威机构实施,我们不必对数据的来源与质量产生怀疑。但是,从计生部门公布数据的技术上看,却有不少统计数据指标的选择和“猫腻”。在这组公布的数据中,只有“吓人”的高百分比,没有关键的分母总量绝对数,即违法生育总量。因为没有这个关键的分母总量,仅仅依靠相对数指标我们不可能推论出“超生”问题的严重程度。

很显然,有关部门心虚才会在关键的总量绝对数上“含糊其辞”,在统计指标误导视听。叶女士一不留神也落入了计生委的数字“陷阱”,包括她使用计生委2006年调查总和生育率1.87数字。实际上,人口学家专家已经证明这是一个抽样设计有偏的不可信的数据。

此外,叶女士关于A人口B人口的假设及推论,可以看成是叶女士眼中我国城乡二元结构生育状况的写照。但其实这种假设和推论让叶女士自己也底气不足,因为这是一个不现实且静态封闭的推论。且不说目前我国没有A人口这么高生育水平的人群,就是有,A人口生育水平也伴随社会经济迅速发展而不断降低。更重要的现实是,我国正处在加速的城市化过程之中,这是一个A人口转向B人口的过程。所以,叶女士担忧不可能出现。

人们在论证中,时常会陷入逻辑推论的陷阱。这种逻辑推论的荒谬之处在于:在一个违背事实的假设条件下,演绎推出一个不可能的“真实”结果,而这个不可能的“真实”结果又成为支持他们观点的“有力”论据。在人口数量问题的认识上,存在着许多这样貌似合理却很荒谬的逻辑推理,著名的“人均分母效应”推论就是一例。

其实,人口学家利用全国数据分析已经证明,当代流动人口的生育水平低于非流动人口。流动人口不再是如同20世纪80年代为超生而流动。以当今人口最多的大都市上海为例,2010年普查,上海常住人口2302万,其中外来常住人口898万,占总人口近4成。调查显示这些外来人口中的80%是来追求城市美好而有尊严的生活的。

四、夸大的人口增长潜力

国家计生委一直在对我国人口的增长潜力做夸大宣传,但许多事实被遮蔽了。在2006年底政治局通过了《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》中,依据计生委测算曾有这样的中断言:“今后十几年,人口惯性增长的势头依然强劲,总人口每年仍将净增800万-1000万人;”但事实上2003年开始我国净增人口就低于800万,而按照联合国2011版的中、低方案推计,2010-2020年,我国净增人口在150万-470万间。

和政府担心一样,叶女士也十分担心“如果放松计划生育,人口自然增长率有可能出现报复性反弹”。叶女士担心“人口自然增长率报复性反弹”实际上是担心生育水平的报复性反弹。对于一个人口来说,具备生育能力的女性人群人口学定义为15-49岁的育龄妇女,考虑到现实社会生育是在婚姻条件下完成的,这个人群可为20-49岁。这样一来,我国的现实是,50、60后或许都愿再生但基本都过了生育期,70后具备想生也能生的条件,80、90后呢?这个群体虽然已经或将是生育主体,但她们绝大多数是不想多生的。再加上年轻人群中,不育人群比例上升,单身族、同性恋、丁克族也在渐次增加,这样一个社会现实,哪里能来“报复性”生育。当然,更不会出现叶女士生误用生育率指标而计算出来的所谓16亿,甚至20亿的可能。

实际上,今天的现实是,我国社会经济发展水平与上世纪80年代不可同日而语,社会经济基础发生了巨大的变化;其次人们的生育文化观念也相继发生了显著的变化。也就是说,近三十年的社会大变迁无论从哪个方面讲,经济的、社会的、文化观念的、制度的所有影响生育率变化的因素,总体上大致都是一个方向,即促使生育率水平下降。那些导致生育率水平反弹的不利影响因素无论是在范围上还是在程度上都在不断减弱。维持一个高于更替水平的社会经济基础以及生育文化基础已不复存在。

2010年普查数据的公布再次证明我国人口已经进入了超低生育水平的时代。我国20世纪90年代生育水平迅速下降以来,每两年更新数据的联合国人口预测就不断地调整中国未来人口峰值数据,从16亿下调15亿,再调至2011年版的不到14亿。如今中国人口增长是大大低于更替水平的惯性增长,中国人口已经进入了一个人口结构严重失衡的时代,继续实施现行计划生育政策只会带来更大范围更长久的危害。

对于人口自身变化来说,结构是本质,数量是表象,人口数量问题的解决最终只能通过结构问题的解决来实现。因此,今日主张放开计生既是从还权于民、以人为本的理念出发,也是从追求人口内部结构长期均衡发展的角度出发,以最终实现人口与社会经济、资源环境协调可持续发展。

参考文献:

何炳棣《1368-1953中国人口研究》,葛剑雄译,上海古籍出版社,1989

何清涟《人口:中国的悬剑》四川人民出版社,1988年

(意)卡洛.M.奇波拉《世界人口经济史》北京,商务印书馆,1993年版

李中清、王丰《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700-2000)》,生活.读书.新知三联书店,2000年

图1 Salk超长期人口变化趋势

表1 欠发达地区、中国和印度人口出生率、死亡率、增长率变化(单位:‰,%)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号